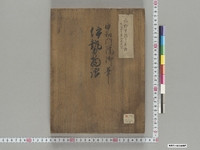

百鬼夜行図

ヒャッキヤコウズ

Hyakkiyakozu

別資料名

百鬼夜行絵巻

言語

日本語

種別

図書

編著者(ヨミ)

藤原行秀 [原] 筆

源廣迢 [摸] 冩

刊行年、書写年等

[江戸中期]

形態

1軸 ; 28cm

内容記述

請求記号:A00:6275

注記:書名は題簽による

注記:巻中は「ぬっぺっぽう」,「どうもこうも」など江戸期の妖怪図あり

注記:巻末は「朝日」図あり

注記:奥書に「土佐大藏少輔藤原行秀筆 蔭山源廣迢冩之」とあり (落款朱印あり)

注記:紙本著色

注記:彩色あり

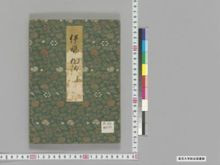

注記:金箔散し見返し, 唐花丸文繋ぎ文様の緞子表紙を使用

注記:絵巻(6枚紙を横に継ぎ合わせもの)

注記:印記: 「廣迢之印」, 「蔭山氏」(源廣迢)

-

部局総合図書館

-

所蔵者東京大学総合図書館

-

提供者東京大学総合図書館

-

メディア(画像等)利用条件https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/contents/archives-top/reuse

-

メタデータ利用条件http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

-

IIIFマニフェストURIhttps://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/repo/iiif/fbd0479b-dbb4-4eaa-95b8-f27e1c423e4b/manifest

コレクション名

-

百鬼夜行図

江戸時代中期に模写された絵巻で、鬼や化け物たちが練り歩く様子がコミカルに描かれています。

シェアする