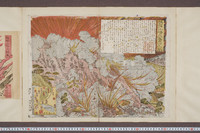

庚申年富士山参詣群衆之図

Alternative title

富士山略記

Type

Book

Publisher

一畴斉芳藤画/横山町北岡屋版/藤村秀賀誌「富士山略記」の記載あり

Issued

万延1年?

Issued (formated)

1860

Extent

縦×横(cm): 37×25.5

Description

内容分類: 名所案内

資料分類: 錦絵

印刷分類: 木版(多色)

資料番号: I-10-002

サブコレクション: 石本コレクションI

備考: 3枚組

解説: 富士講の六十年に一度の縁年(えんねん)にあたる万延元年(一八六〇)庚申の年の富士登山の様子を描く錦絵。火山は周囲から孤立して高く聳える形から古くから人々が崇める山として存在したが、霊峰の誉れ高い富士山はそのうちでも信仰の歴史は古い。噴火鎮めの富士本宮には中世以来、後醍醐天皇や足利尊氏などが寄進を行っている。しかし、富士信仰が大衆化するのは、江戸時代角行(かくぎょう)、身録(みろく)などの行者が理想の世を求めて富士山中で断食の末自ら命を絶って以来のことである。特に庚申年に登山をすれば三十三回登ったのとおなじご利益が得られるとされ、幕末万延元年には、この錦絵にみるように、講紋と呼ばれる旗印を掲げ、日本橋、京橋、魚かしなど地域的まとまりを示す旗の下に江戸の講中が盛んに吉田口から富士山頂を目指した。石本コレクションの名山案内図五十九点のうち、三十三点が富士山で占められるが、幕末に盛んとなる吉田口の登山道の経路、あるいは頂上の火口ご神体の木花開耶姫命(このはなのさくやひめのみこと)を描くもの、富士講の定宿の引札など、多様なものが収められている。富士山関係以外のものも浅間山四点、立山二点、日光男体山、桜島など火山を中心としたもので占められている。コレクターの関心が富士講にあったとは思われないので、火山に関する一般の感覚とはどのようなものであったのかを考える材料として収集したと推定される。【北原糸子】

-

Faculty / Graduate SchoolGeneral Library

-

Original OwnerGeneral Library, The University of Tokyo

-

Data ProviderGeneral Library, The University of Tokyo

-

Rightshttps://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/contents/archives-top/reuse

-

Metadata Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

-

IIIF manifesthttps://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/repo/iiif/0ad9d597-2bb7-4073-b29b-181888abd40b/manifest

Collection

-

Ishimoto Mishio Collection

These materials were collected by Ishimoto Mishio (1893-1940), the second director of the Earthquake Research Institute, including Kawaraban (tile block print newspaper in Edo period) , Nishiki-e (woodblock color prints) and newspaper supplements, which were published mainly at the time of disasters.

share

関連資料

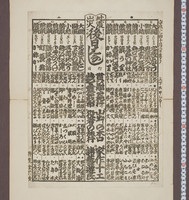

諸職吾沢銭

Ishimoto Mishio Collection | General Library

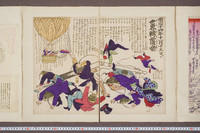

磐梯山噴火実況之図

Ishimoto Mishio Collection | General Library

明治十四年十一月十五日ヨリ世界転覆噺

Ishimoto Mishio Collection | General Library

地震出火後日はなし

Ishimoto Mishio Collection | General Library

しんよし原大なまづゆらひ

Ishimoto Mishio Collection | General Library

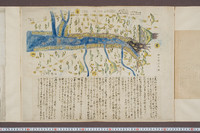

[天明三年浅間山噴火]

Ishimoto Mishio Collection | General Library