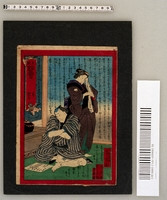

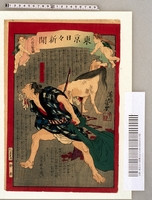

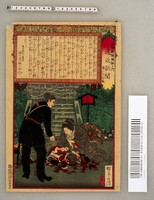

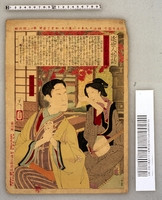

日々新聞 第十一号

Level: アイテム

identifier: O-COL-SN-221

Type: 錦絵

Subject: 新聞錦絵

number of pages: 1

来歴-所有者(L6-001): 東京大学大学院情報学環図書室/附属社会情報研究資料センター

来歴-現物資料の来歴(L6-002): 1970年代後半小野秀雄邸より旧新聞研究所に移管。1980年代から2000年代にかけて情報学環本館7F展示室に保存されていたものを、2007年以降図書室/社会情報研究資料センター貴重資料保存スペースに移管。

言語(L6-077): ja

内容記述(L6-068): 信州水田郡野尻(のじり)

駅(えき)木賃宿(きちんやど)某方(それがし)

にて仏事(ぶつじ)を営(いとな)みしに妻(つま)ハ

重筺(ぢうばこ)に強飯(こわめし)を詰(つ)め己(おの)が里(さと)方を

訪(と)んと着替(きかへ)などを一袱(ふろしき)に包(つつ)み隣家(きんじよ)の

女を雇(やと)ひ出行しが此日の夕方(ゆうかた)三人の男(おとこ)

此宿に一泊(とまり)を頼(たの)ミ夕飯(めし)の用意(ようい)ハあり此飯(めし)を握(にぎり)り焚(やい)て

呉(くれ)れよと重箱(ぢうばこ)を出(いだ)す是妻(これつま)の持行(もちゆき)し器(うつハ)なれバあやしき

事なりと三人を近所(きんじよ)の貰湯(もらひゆ)へ遣(や)り跡(あと)にて袱包(つつみ)を改(あらため)しに

正(まさ)しく妻の衣類(いるい)なれバ急(いそ)ぎ近隣(きんりん)打寄(うちよ)日此党(もの)を捕(とらへ)んと

するに一人ハ早く逃(にげ)て二人を取押(とりおさ)へ糾聞(きうもん)するに山沢(さんたく)に縛(しば)り置(おき)たりと

白状(はくじよう)す直(ただち)に其所(そのところ)を尋行(たづねゆき)しに哀成(あわれなる)かな二人の女ハ樹(き)下に赤裸(はだか)にて縛(くく)

られ疾(はや)く絶命(いきたへ)して腰(こし)より下ハ骨顕(ほねあらハ)れ肉(にく)なし是(これ) 狼(おほかミ)のために

喰取(くひとら)れ非業(ひごう)の死(し)を遂(とげ)たり此事長野県(ケん)へ

訴(うつたへ)出両賊(ふたり)ハ同県(どうけん)へ引渡(わた)されし

花源誌

デジタルデータ関連-デジタル化の有無(L6-046): デジタル化済

-

Faculty / Graduate SchoolGraduate School of Interdisciplinary Information Studies

-

Original OwnerThe University of Tokyo Graduate School of Interdisciplinary Information Studies Interfaculty Initiative in Information Studies Library / Multi-Media and Socio-information Studies Archive

-

Data ProviderThe University of Tokyo Graduate School of Interdisciplinary Information Studies Interfaculty Initiative in Information Studies Library / Multi-Media and Socio-information Studies Archive

-

Rightshttp://dch.iii.u-tokyo.ac.jp/s/dch/page/license_other

-

Metadata Rightshttp://dch.iii.u-tokyo.ac.jp/s/dch/page/license_other

-

IIIF manifesthttps://dch.iii.u-tokyo.ac.jp/iiif/62039/manifest

Collection

-

Digital Cultural Heritage

A part of collections in Multi-media and Socio-information Studies Archive and III/GSII Library (Interfaculty Initiative in Information Studies, Graduate School of Interdisciplinary Information Studies Library), the Unviersity of Tokyo are available on this page.

関連資料

大阪錦画日々 第三十四号

東京日々新聞 八百六十五号-a(日向国...)

火事道化(仮)∽111

各種新聞図解第六 遠近新聞 第二七号

近世人物誌 やまと新聞付録 第二