Piedistallo e base della colonna Trajana.

Series Title:LE COLONNE TRAJANA E ANTONINA

シリーズタイトル [Series Title]:トラヤヌス帝の記念柱およびマルクス・アウレリウス帝の記念柱

Part Number/シリーズ内番号:Tav.X

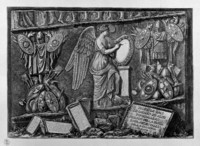

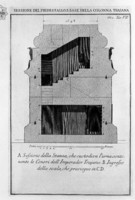

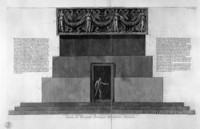

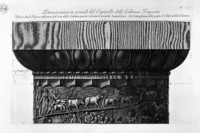

Inscription 1:Piedestallo, e base della Colonna TrajanaQuesto piedestallo è composto di quattro ordini di macigni. Ogni ordine è composto di due pezzi, e disposti per ordine, cioè l'uno opposto all'altro. da A fino a B sono i primi due ordini. Da B. fino a C. D. E. è uno degli altri due macigni del secondo ordine. Il terzo è C. ed F. cosicchè quello dell'iscrizzione viene ad essere tutto intiero. e da F. a G. sono gli altri due macigni. Il toro della colonna posa sopra il suo plinto. Dal G. fino H. tutta questa circonferenza è di un sol pezzo di sasso. Da H fino I. è l'altro macigno; e così da mano in mano è degli altri ordini che compongono la Colonna. Sì in questa faccia che nelle altre tre si veggono i Trofei composti delle armi de Daci, de Sarmati, e di altri popoli loro alleati portate in trionfo dall'Imperador Trajano nella vittoria due volte ottenuta sopra i Daci medesimi, e però lo Scultore le ha unite insieme come appartenenti ad una sola guerra duplicatamente fatta per soggiogare quella nazione.E' d'avvertire, che fra gli elmi di varia forma, che nelle quattro facce si ammirano, e particolare uno, che accuminato si vede in figua di Cono K, ed è creduto de Sarmati, come anche si ravvisa nelle sculture della fascia della colonna.Tutti gli altri elmi sono di varia forma, e per quanto si crede appartenevano o ai Samati, o ai loro alleati: mentre i Daci usavano portare una berretta all'uso orientale.Le corazze squammate, ed a maglia L & o. appartengono ai soli Sarmati, e tutte le altre armi si all'una egualmente, chè all'altre nazioni.Nella Tabella retta da due Fame alate, oltre i titoli dati a Trajano dal Senato, si comprende in qual tempo fosse costruita la colonna, e tant'altre fabbriche che la circondavano. Gli ultimi due versi ce lo spiegano, coll'indicare quant'altezza di monte fu necessario tagliare, e l'estenzione del sito scavato per collocarvi tante opere magnifiche le quali in oggi (fuori di alcuni vestigj) più non esistono.La traccia M, arte fatta per introdurvi l'arcareccio di un tetto, e opera de tempi bassi, quando il piano del Foro era libero: ma le nuove rovine sopraggiunte lo ànno inalzato fino all'F. Sisto V. lo fece scoprire come si vede al presente.La sommità della traccia sudetta hà tolto alcune lettere delle due parole TANTIS OPERIBVS. Ma l'esperienza da noi fatta con riempir di creta quella rottura, e graffire le lettere mancanti, ci fà determinare, che debba leggersi TANTIS OPERIBVS, perche il sito non comporta, ne più, ne meno lettere. Lo scrittore anonimo del nono secolo, prima che si facesse la sud.ta incisione lesse TANTIS OPERIBVS.Le teste de draghi, nelle altre trè facce del piedestallo scolpite, dovevano essere, o di bronzo, o d'avorio, ed il restante era di pelli con nastri di orpello, che facevano in aria molto strepito. Tali teste erano sostenute da aste figura 2.a 3.a 4.a lettera N. ed erano queste le insegne de Daci. perciò lo Scultore le ha situata ne primarj posti, come insegne di una nazione, a cui la guerra era principalmente diretta. Tutte queste armi, che vediamo sono eccellentemente scolpite, e con tanta varietà; ed eleganza d'ornamenti egregiamente effigiati, non per capriccio dello Scultore, ma provenienti da quelle Nazioni: poiche Pausania lib. 1. cap. 21. ci avverte, che queste Nazioni erano eccellenti nelle arti al pari de Greci. Notisi in fine, che fra tanto ammasso d'armi de vinti non deve supporsene alcuna, che appartenga in questo piedestallo ai Romani vincitori.Nella prima circonferenza della Colonna lettera H. lo Scultore ha espresso il passaggio dell'Istro fatto da Trajano con tutto l'esercito sopra un ponte di barche, o siano navi da carico let.a O. si osserva, che i soldati Romani marciavano col capo, e braccia nude, ricoprendosi il capo coll'elmo nel solo tempo de combattimenti, come si osserva nel progresso della colonna rimanendo le braccia sempre nude.Altro ponte di barche fatto in altro luogo, sopra questi ponti passavano i soldati con il loro Tribuno lettera P.Signiferi con le immagini de i Dei lettera Q.Insegna della vittoria, solita portarsi per il buon'augurio lettera R.Aquiliforo, che porta l'aquila d'oro appartenente a ciascuna Legione lettera S.I Signiferi ànno in capo una pelle di teschio di Leone col crine pendente sulle spalle per terrore de nemici lett.a Q.Carico di viveri con un' vaso, retto sopra un asta da ciascun soldato, portando nell'altro braccio lo scudo lett.a T.Fanale sopra d'un asta, indicante il passaggio accaduto in tempo di notte lett.a V.Liticini, ovvero buccinatori lettera X.Cavalli de i Capitani di Trajano, condotti a mano con briglie, e selle ricoperte di seta, e ornate d'oro, e d'argento, con lune intorno al petto, chiamate monili lunati de Cavalli lettera Y.Trajano (terminato il passaggio del fiume) siede sopra il suggesto, da cui parla a Soldati, sedendogli a lato Lucio Prefetto, lettera Z.Si avverte, che il sasso A. B. non è la sua intiera grossezza, perchè v'è di più once 10 1/2 sotto la linea A. A., ed alla stessa linea era appoggiata la superficie del ripiano del circondario de scalini all'intorno, che copriva le dette once 10 1/2 dell'intiero sasso: e perciò non si è fatto vedere altro, che fino a quella linea A. A. Tutta la grassezza di questo sasso era di pal. 6. on.o 3/4.L'Architettura del Piedestallo adunque era compita fino alle sudette due lettere.

版画銘文・版刻文1 [Inscription 1]:トラヤヌス帝の記念柱1の基壇および礎盤この基壇は4列の石材からなっている。それぞれの列は,2つの石材からなり,整然と,一方と他方が向かいあって配列されている。AからBまでが最初の2列である。B.からC. D. E.までが,2列目の異なる2つの石材の片方である。3列目のものは,C.とF.で,そのため銘文が描かれた部分は,完全な状態で残っているのである。そして,F.からG.は別の2つの石材である。記念柱のトールスはプリンス〔円柱,角柱などの下の四角い台座,台石〕の上に置かれている。G.からH.までのこれら部分の一周全ては,1塊の石材からなっている。H.からI.まではまた別の石材であり,このようにして円柱を構成する石材は次々と組み合わされている。この面には,他の3つの面と同じように,ダキア人,サルマタエ族,その他,彼等と同盟を結んでいた民族の武具からなる戦勝記念碑が見られる。それらの武具は,トラヤヌス帝の同じダキア人に対する2度にわたる戦勝に際してもたらされたものであるが,彫刻家は,それらをあたかもその国を服従させるために2倍の規模で行われた,ただ1度の戦争に帰されるものであるかのように,ひとまとめにしている。留意すべきは,様々な形の兜のうち,4つのものが注目すべきで,特にそのなかでも1つ,先の尖った円錐形K.の形をしたもので,記念柱の帯状の物語りの描写部分にも見られるように,サルマタエ族のものだと考えられている。それ以外のすべての兜は,様々な形をしており,ダキア人は東洋風のつばのないものを身につける慣習があるから,考えうる限りで,サルマタエ族かその同盟国のものであろう。L.などに見られる鱗状,あるいは編目状の胴鎧を用いるのは,サルマタエ族だけであり,それ以外の武具は全て他のそれぞれの部族のものである。2体の有翼の名声の擬人像に支えられた碑板において,元老院によってトラヤヌス帝に与えられた称号のほかに,どの時代に記念柱やその他の周辺の建造物が建てられたか知ることができる。最後の2行が我々にそれを知らせ,また,今日では(いくつかの痕跡を除いて)もう存在していない多くの豪壮な建造物を設置するのに,どれだけ深く丘を削る必要があったのか,また,どれだけの広さの場所が掘り返されなければならなかたのかを示している。痕跡M.は切妻型の庇を支える母屋を設けるためになされたもので,フォルムの敷地の出入りが自由になった,後の時代のものである。だがその後の新しい遺構は,シクストゥス5世の時代にFの高さまで建てられたものである。彼は,それを今日見られる形にした。この前述の痕跡の頂点に当たる部分では,2つの語,TANTIS OPERIBVSのいくつかの語を削り取っている。しかしながら我々はこれまでの経験からその破損した場所に粘土を詰め,失われた文字の部分に掻き文字を書くことで,これがTANTIS OPERIBVSと読むべきであることがわかる。またそれは,これより文字が多くとも少なくともその場所にはぴったりしないからでもある。9世紀の無名の著述家は,かつて前述の碑文をTANTIS OPERIBVSと読ませている。基壇の他の3つの面に彫られたドラゴンの頭は,ブロンズ製,象牙製,それ以外は,金リボンをつけた皮製であったに違いなく,それらはあたりに大きな反響を呼んでいた。このような図版2a,3a,4aでN.の字で示された頭部は竿に支えられており,これらがダキア人を示していたのである。そのため,彫刻家はそれらを,戦争の主たる対象である1つの国の象徴として,主要な場所に置いた。私たちが見ることのできるこれら全ての武具は,見事に彫刻され,しかも多様であり,巧みに表現された装飾品の優美さを備えている。これは,彫刻家の想像力ゆえというわけではなく,それらの国々に由来するためである。というのも,パウサニアスの旅行記,第1書,第21章によれば,これらの国々は,造型においてギリシャ人と同じくらい優れていたからである。また最後に,戦利品の大量の山のために,この基壇において勝者であるローマ人のものが含まれていると想定することはまったくできないということも留意せねばならない。記念柱の円柱が始まる最初の部分にある文字Hにおいて,彫刻家は,トラヤヌス帝によって行われたイストロス川[ドナウ川]の渡河を描く。トラヤヌス帝はその全軍と共に,文字O.であらわされる小舟、もしくは荷船でできた橋の上にいる。ローマ兵は,頭部,両腕をむき出しで行軍しているのが見られる。彼らが頭部を兜で覆うのは戦闘時だけであり,円柱の先の場面で見るように,両腕は常にむき出しである。別の場所に作られた小舟でできた別の橋については,文字P.で表された司令官とともに,兵士たちはこの上を進む。文字Q.は神々の像を携える旗手。文字R.は勝利の女神の徴で,通常幸運を願って携えられる。文字S.はそれぞれのレギオンに属する金の鷲旗を携える鷲印軍旗の旗手。文字Q.は敵を威嚇するための肩まで垂れたたてがみを持つライオンの頭部の毛皮を頭に付けた旗手。文字T.は壺と食糧の荷物であり,それぞれの兵士によって竿の上にくくりつけて運ばれる。またこれらの兵士の別の腕には盾を持ち運んでいる。文字V.は竿の上の灯火で,夜には道を照らす。文字X.はリトゥスつまり,角笛の吹き手。文字Y.はトラヤヌス帝の将軍たちの馬。手綱を伴い,絹で覆われ,金・銀で飾られた鞍をつけ,胸の周りに馬の月の宝玉と呼ばれる月の印をつけ,手で引かれている。トラヤヌス帝は(渡河を終えて)方形の演壇の上に座り,そこから兵士に話しかけている。傍らには,文字Z.で表した司令官ルシウス〔・クイエトゥス〕が座っている。石材A. B.がその全体の大きさを示しているわけではないことがわかる。というのも,線分A.A.の下側には10と2分の1オンス以上あり,同じ線分に,周囲を取り巻く階段のステップ面が載っているが,これは先述の大きさである石材全体の10と2分の1オンスを上回っているからである。このため,線分A. A.に至るまで,それ以外のものは見られないのである。この石材の全体の大きさは,6パルミと4分の3オンスであった。基壇の建築は,ゆえに,先述の2つの文字の部分まで到達しているのである。

版画銘文・版刻文1の訳注:この円柱はダキア人に対するトラヤヌス帝の勝利(101年から103年と107年から108年)を記念しており,トールスから柱頭までは約30m(100ピエディ),全体の高さは約40で,ダキア戦争の場面を描いた螺旋状の見事な帯状装飾で飾られている。頂上にはトラヤヌス帝の彫像があったが,1587年に聖ペテロの彫像に置き換えられた。

Volume/巻番号:14

Plate/葉番号:17

Kamei Collection Number/亀井文庫番号:635

Firmin-Didot Number/Firmin-Didotレゾネ番号:635

Negative Film Number/ネガ記載番号:14021

Image Number/画像シリアル番号:772

Plate Size/プレート実寸:589X834

Calcografia volume number/Calcografia巻番号:QUATTORDICESIMO

Calcografia Number/Calcografiaレゾネ番号:635

H.Focillon Number/H.Focillonレゾネ番号:564

H.Focillon's description:564. X. Piedestallo e base della Colonna Trajana, 2 pl. assemblées. -- S. sig. -- H. 0.59. L. 0.835. (Manque dans la premièr e édition).

H.Focillon記述 [H.Focillon's description]:564。図版10。トラヤヌス帝の記念柱の基壇および礎盤,2枚組。−署名なし。−高さ0.59,長さ0.835 (初版では欠如している) 。

J.W.Ely Number/J.W.Elyレゾネ番号:698

J.W.Ely's Title:Top portion of pedestal and base of Trajan's Column.

J.W.Ely's description:Two continuous plates.Unsigned.

Taschen Number/Taschenレゾネ番号:714

subject:sito

Calco_tav_no:tav. 10

-

部局総合図書館

-

所蔵者東京大学総合図書館

-

提供者東京大学総合図書館

-

メディア(画像等)利用条件https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/contents/archives-top/reuse

-

メタデータ利用条件http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

-

IIIFマニフェストURIhttps://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/repo/iiif/c9d02653-381f-4ec4-8926-a9b7d38a6d5e/manifest

コレクション名

-

ピラネージ画像データベース Opere di Giovanni Battista Piranesi

総合図書館の貴重図書である亀井文庫『ピラネージ版画集 Opere di Giovanni Battista Piranesi, Francesco Piranesi e d'altri 』(全29巻)をデジタル化したものです。